在跨境业务的财务流程里,“收钱”和“付款”是两件难度完全不同的事。

收款这边,大多数公司已经用上了各种本地收款账户,基本能做到快速、合规到账;但到了付款这一头,特别是涉及多个国家、多笔交易、多币种的情况,效率和错误率,往往直接把整个财务部门推到崩溃边缘。

一、手动付款的边界,正在拖慢企业的节奏

先看典型的场景。

比如一家做东南亚业务的卖家,月度需要向几十个供货商或服务商付款。菲律宾的收比索,马来西亚用林吉特,印尼那边又是印尼盾。每个国家规则不同,通道不同,到账时间也不同。最常见的操作方式是——

- 每笔付款人工录入;

- 各国银行接口分开走;

- 汇率自己算,手动输入金额;

- 付款后截图确认、对账跟进、处理失败……

表面看只是“麻烦”,但其实每一个步骤都隐含着巨大的人力成本和风险成本:

- 一次Excel复制错行,可能多转了几千美金;

- 邮件中账号输错一个字母,资金就打进了无效账户;

- 因为流程太慢,供货商推迟发货,客户取消订单……

这些都不是理论问题,而是每月真实在各类跨境公司发生的问题。只不过,被视为“财务流程”就一直拖着没优化。

二、跨境付款的瓶颈,本质是流程效率问题

过去,企业更多依赖银行做批量付款,但问题在于:

- 银行的跨境批量通道本身支持有限,币种有限、到账慢;

- 即使支持,接口接入门槛高,不适合灵活调整或中小团队使用;

- 很多时候,付款仍然必须依赖 SWIFT 通道,手续费高、速度慢、失败率不低。

而企业财务真正需要的,是一种更“本地化、标准化”的方式:能一次性提交所有收款人信息,系统自动拆分、多币种匹配、本地通道执行,还能实时查看状态、快速处理异常。

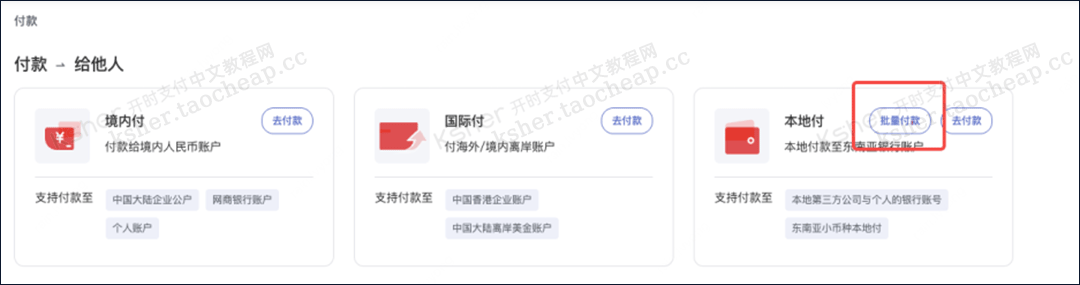

这正是当前一类“本地批量付款”方案想解决的核心问题。

三、从“手动”到“上传”,批量付款方案是怎样跑通的?

以目前较为成熟的解决方案为例,如 Ksher 提供的“本地批量付款”服务,其逻辑其实很简单:

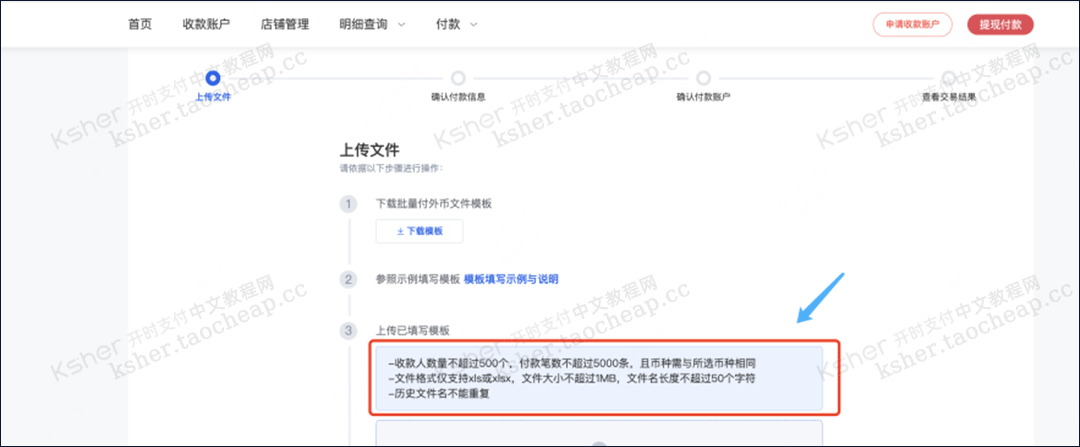

- 用标准 Excel 模板填写付款数据,一次可提交最多500个收款人、5000条付款指令;

- 币种必须与付款账户匹配,避免混乱风险;

- 上传模板后,系统自动分类、拆分指令,通过本地渠道发起付款;

- 支持到账状态实时查询,失败指令可单独处理或重发。

从结果来看,整个流程相比传统方式压缩了至少 90% 的人力操作成本,也大幅降低了出错率。尤其是当付款频次高、金额分散、时效要求又严的情况下,分钟级完成付款批次,是原来手动处理根本不可能实现的效果。

四、本地化、多币种支持,是下一个关键拐点

如果说流程效率是“起点”,那么“币种覆盖”就是决定这类方案是否能真正落地的核心。

目前主流批量付款系统大多优先支持东南亚几种高频币种,如菲律宾比索、马来西亚林吉特、印尼盾等。这些币种背后是大量真实交易需求——

- 菲律宾自由职业者和客服大量使用本地银行;

- 马来西亚市场采购大多只收本币;

- 印尼合规要求高,SWIFT 通道时效差,失败率高。

通过本地账户+本地通道组合,企业既能用客户回款的本币继续支付供货商,避免了二次换汇、双向手续费,还能让资金闭环流转,这是一个比“快”更大的优势——省钱、省心、稳。

五、一些使用建议和注意事项

当然,这类系统并不是无脑可用,仍需在操作中保持规范性,避免踩坑:

- 文件名不能重复(有些系统会校验历史记录);

- Excel 模板格式必须标准,不能随意增删字段;

- 上传后记得检查状态,防止卡在“待审核”状态未及时发出;

- 每次付款前核对币种与收款账户是否一致,避免汇错币。

从目前使用反馈看,一旦流程跑通,后续基本是“模板复制→上传→完成”这种自动化节奏,尤其适合月结付款、海外外包工资、平台服务商结算等场景。

写在最后:跨境付款,从“能付”到“好付”是质变

今天,越来越多跨境公司在强调增长的同时,也逐步意识到后端系统能力才是真正决定天花板的东西。收款打通只是第一步,付款效率、资金周转、账务清晰,才是整体经营效率的体现。

像 Ksher 这类支持本地批量付款的平台,本质上是在把“跨境资金流”这件事,做得更像一套通用基础设施。它不是噱头,不是新功能,而是替代掉“人肉+银行表格+截图确认”的老方法,建立可控、可量化、可复制的新秩序。

跨境业务不怕复杂,怕的是重复、混乱、不可控。

能把这一步走顺的企业,可能就比同行少踩一百个坑,快出一百个点。